記事中の輸送密度に計算誤りがありました。訂正を行っています。ご迷惑をおかけしました。

富山県で鉄道事業を営む富山地方電鉄が、約7億円の赤字を出していることが判明しました。路面電車環状化になど明るいニュースが聞こえてきた富山地方鉄道ですが、郊外に延びる鉄道線については、かなり厳しい状況にあることが明らかになっています。

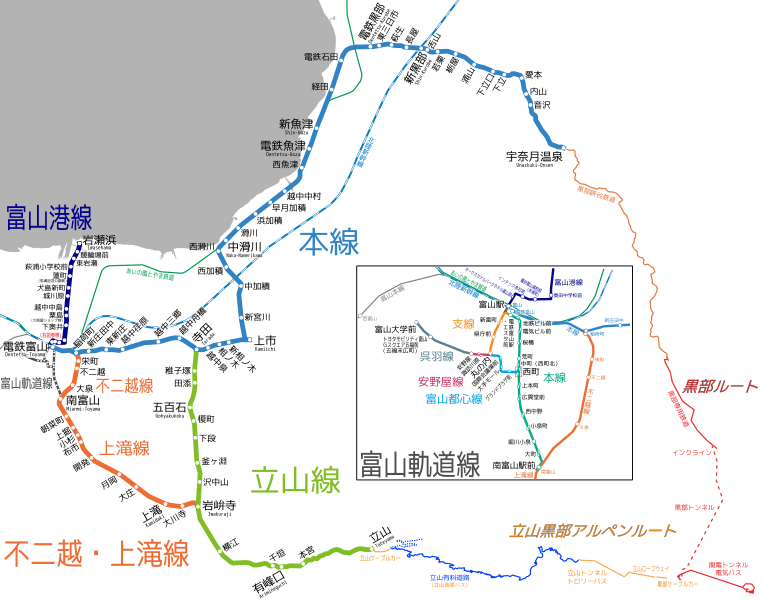

ウィキペディア(Wikipedia)より

富山地方鉄道について

市内電車

富山市をコンパクトシティの成功例として、全国にその名前を知らしめ今も各方面からの視察が絶えません。富山駅高架化に伴い、環状運転を開始しました。また、JR富山港線を富山ライトレールとして大きく発展させた経緯を持ちます。

路線は、高頻度の運転間隔で運転されており、ほぼ待たずに乗れる程度の本数が確保されています。実際に乗車した際には、にぎわっているとのイメージを持ちました。また、JR富山港線時代には、475系3両もしくは、キハ120系1両での運転で、昼間は1時間に1本しかなくキハ120系単行運転でも空席が目立つ状況でした。現在は、朝のラッシュ時は1時間あたり6本、その他の時間帯は1時間あたり4本と大変便利になりました。

輸送密度も3,000を越えライトレールの成功事例としてよくあげられます。ライトレール開業前に市内路面電車も乗車しましたが、こちらも利用客が大きく増えていると感じました。

鉄道線

厳密には、富山ライトレールの専用線も含めるのでしょうが一般的には、次の路線とされています。

- 本線(電鉄富山駅ー宇奈月温泉) 53.3キロ

- 立山線(寺田駅ー立山駅) 24.2キロ

- 不二越線(稲荷町駅ー南富山駅) 3.3キロ

- 上滝駅(南富山駅ー岩峅寺駅) 12.4キロ

私のイメージでは、本線(電鉄富山駅ー電鉄黒部駅)、宇奈月温泉線(電鉄黒部駅ー宇奈月温泉駅、立山線(電鉄黒部ー立山駅)、環状線(電鉄富山ー南富山ー岩峅寺ー寺田ー電鉄富山)となっています。こちらについては、乗客があまりなく閑散としていることが多いです。

経営状況

2023年度(令和5年)は、約9億円の赤字であり、路面電車の黒字をもってしても埋められない状況になっています。富山地方鉄道は、自治体に対し5億円の支援を求めましたが赤字補填に税金は使えないとの理由で2億円しか補助を受けられないようです。また、2025年度(令和7年度)からは、運賃改定による増収を図るとしています。

鉄道線について

それでは、赤字で問題となっている鉄道線について見てみましょう。

本線(電鉄富山駅ー電鉄黒部駅)

路線としては、本線(電鉄富山駅ー宇奈月温泉駅)までの区間のうち、で電鉄富山駅ー電鉄黒部駅の区間です。あいの風とやま鉄道の富山駅ー黒部駅と近い場所を走っています。また、電鉄富山駅・滑川駅・新魚津駅では、あいの風とやま鉄道に乗り換えができます。新黒部駅では、北陸新幹線にろり替えが可能です。

2023年度(令和5年度)の輸送密度は正式の本線で2,053(訂正しました)ですが、途中の上市駅から本数が半分程度に減ります。電鉄上市駅まで1日41本、電鉄黒部駅まで1日2本、宇奈月温泉まで1日20本)となっています。電鉄黒部駅ー宇奈月温泉までので利用客は少ないと思われます。実際に乗車した際も半分ぐらいの乗客がここまでで降車しましたので、上市までは輸送密度は4,000をこえているのではないでしょうか。

宇奈月温泉線(電鉄黒部駅ー宇奈月温泉駅)

宇奈月温泉へのアクセスルートです。1日24本の列車が設定されています。電鉄黒部駅で下車しましたが、駅ビル内はほとんど店舗がない状態でした。

この区間の利用者は宇奈月温泉・黒部峡谷鉄道への旅行客が大半を占めると思われます。北陸新幹線で東京からのアクセスが良くなりましたが、あまり利用客は増えていないようです。

2024年度(令和6年度)は、黒部峡谷鉄道が被災したため利用客はかなり原書しているでしょう。

立山線(岩峅寺駅ー立山駅)

アルペンルートへの入り口・立山登山の利用者が多い路線です。2023年(令和5年)の輸送密度は、寺田駅ー立山駅間で797(訂正しました)となっています。一日の本数は18本(内臨時列車4本)となっています。岩峅寺以降の区間は、輸送密度が100を切っているかもしれません。実質的には、アルペンルートに加えてもいいかもしれません。かなり厳しい数値となっています。

かつては、北陸本線からの直通特急が設定されていた区間ですが、現状の利用者数では復活は難しいと思われます。ただ、大阪ー奈良間の特急「まほろば」用の683系が2編成そろえばツアー等で運行してみるのもおもしろいと思います。

環状線(電鉄富山駅ー寺田駅ー岩峅寺駅ー南富山駅ー電鉄富山駅)

ここは、比較的利用者が多い区間となっています。岩峅寺駅で乗り換えが必要なので厳密には環状線ではありません。輸送密度は、不二越線(稲荷町駅ー南富山駅)で1,077(訂正しました)・上滝線で1,377(訂正しました)となっています。電鉄富山駅ー寺田間は、統計上は本線になりますが2,000(訂正しました)は超えているでしょう。

富山地方鉄道において、一番本数の多い区間となります。乗車した際にも、結構な数の利用者がいましたし、岩峅寺駅で列車を待っている人も多かったです。

この先どうするか

路線ごとに見ていきます。

本線(電鉄富山駅ー電鉄黒部駅)

あいの風とやま鉄道と競合する区間です。ただ、お互いの駅の距離が離れているところもありますので一方に集約するのは困難だと思います。バス転換するとすれば、あいの風とやま鉄道の駅から、二次交通的な運用が好ましいと思います。

この部分を鉄道として残すのであれば、データイム(訂正しました)は1時間に1本程度への減便が必要となるでしょう。恐らく、ここの調整が一番困難だと思います。

宇奈月温泉線(電鉄黒部駅ー宇奈月温泉駅)

この区間は、鉄道として残すのであれな観光客をメインで運行する形となると思います。北陸新幹線の新黒部駅での接続をよくし、スムーズな乗り換えを図ることが必要でしょう。

黒部ダムへのトロッコ列車も運転できるようになりましたので、より積極的なPRが求められるでしょう。

立山線(岩峅寺駅ー立山駅)

ここは、思い切ってアルペンルートに一部に組み込んでもらうのが一番だと思います。輸送密度的には、鉄道としての維持は困難なレベルですし冬季の利用はほとんど望めません。

バス転換もありだと思いますが、富山市内の渋滞を考えると立山駅での接続の問題も考えなければなりません。アルペンルートに組み込んで「立山黒部アルペンきっぷ」として販売したほうが利用者は増えると思います。

環状線(電鉄富山駅ー寺田駅ー岩峅寺駅ー南富山駅ー電鉄富山駅)

日常利用が多い区間ですので、バス転換はやめたほうがいいでしょう。運用上の問題で岩峅寺駅での乗り換えが必要となりますが、改善するための費用はそれなりの金額となるため現状維持でやむなしといったところでしょうか。輸送密度的には、1両編成での運転も考慮に入れる必要がありそうです。

まとめ

路面電車とLRTの成功により、注目を浴びている富山地方鉄道ですが、鉄道線の不振により会社存続の危機に陥っています。路線が競合するため、あいの風とやま鉄道への転換は困難でしょう。

また、電鉄富山駅ー電鉄黒部駅以外の部分はどこが運営しても鉄道維持は苦しい状態となっています。コンパクトシティ実現のため富山市中心部の路線の維持は必要です。今の枠組みを超えた取り組みが必要となっていくでしょう。

コメント