昨日(2月10日)、午前7時30分頃浜松町ー新橋間でレールのひびが原因で山手線内回り線が約2時間30分運転を取りやめました。約56,000人に影響があり、10時過ぎから京浜東北線の線路を使って運転を再開しました。この件について検証してみたいと思います。

事件の経緯

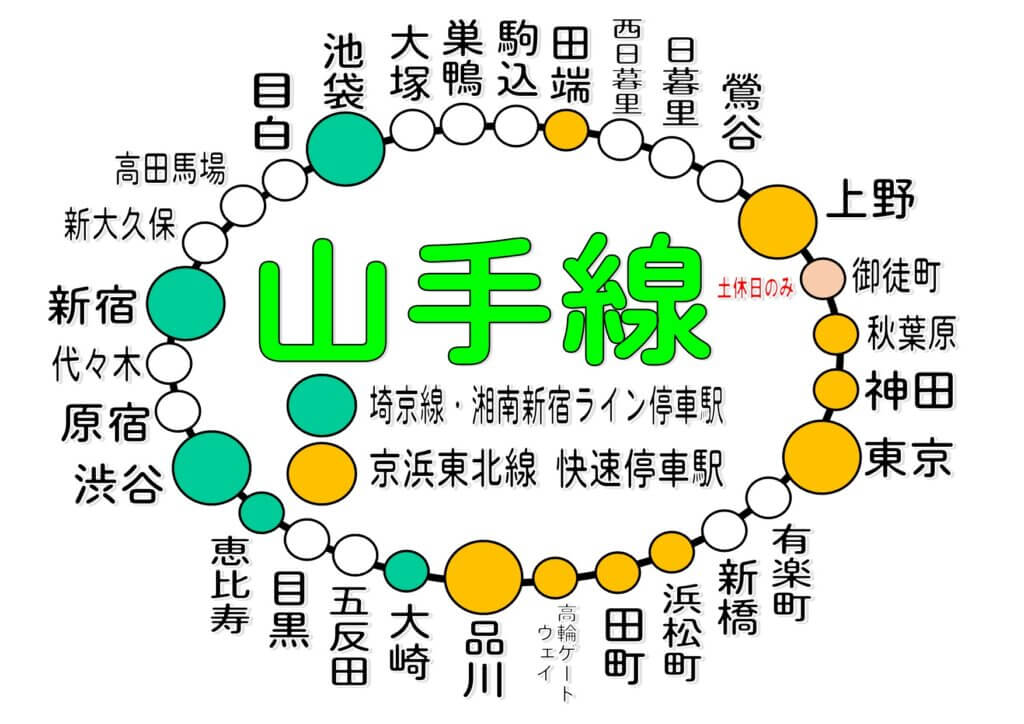

2月10日7時24分頃から、浜松町ー新橋間で列車が運行できなくなりました。山手線はATCを導入していますので運転席にある速度計が0キロメートルの現示をしたもののと思われます。約2時間30分後並走している京浜東北線の線路を使って運転を再開しました。利用者約56,000人に影響があった模様です。JR東日本からの正式なプレスリリースはまだありません(2月11日4時現在)が、線路にひびが入っていたことが原因のようです。夜間にレール交換を行うとのことです。

最近の同様な事例

ここ最近、JR北海道での貨物列車脱線・JR九州仙台駅での貨物列車脱線・長崎電気軌道の路面電車脱線・いすみ鉄道の列車脱線などレールを原因とする事故が多発しています。いずれも人的な被害はありませんでしたが、一歩間違えれば大惨事となっていてもおかしくない事故です。原因は何なのでしょうか、検討してみたいと思います。

原因の検討

- 鉄道設備の人員不足

普通に考えれば、これが一番の原因でしょう。大企業であるJRでさえ、保線要員が不足していてローカル線では、昼の時間帯に列車の運転を取りやめて作業を行っています。昼間に作業を行うことは、利用者からみればバス代行となり不便になりますがやむを得ないことだと思います。

また、明るい時間帯であれば、施設の目視による確認が容易であるため個人的には望ましいものと考えます。鉄道会社からすれば、人員の確保・経費削減の観点からもメリットとなります。特に、大都市では、別の路線での振り替え輸送が可能であるため積極的に取り入れてもよいと思います。

逆に、地方では人口の少ないローカル線であればバスによる代行輸送も可能ですが、県庁所在地レベルとなると難しいのが現実です。私の住む岡山では、山陽本線(岡山ー倉敷間)ですら並行するバス路線は1日2本しかないのが現状で列車と止めるのは難しい状況です。岡山から倉敷に行くのであれば、総社駅まで吉備線(桃太郎線)を使い、総社駅から伯備線で倉敷駅に行くこともできますが総社駅での接続が悪くかなりの時間のロスとなります。

- マニュアル至上主義

現在では、作業については誰でも理解できるマニュアルを作成し、それに従って作業を行うことが最善だとされています。個人の経験と勘での作業は、習得に時間がかかり技術の継承という点で問題があることは間違いありません。ただ、鉄道の保線については平時はそれでいいでしょうが、異常時にはマニュアルでの対応では無理だと思います。やはり、最終的には個人の経験と勘がものを言います。特にJRグループでは、就職氷河期に採用を控えた関係で50代の人員が不足しています。結局のところ技術の継承をすることが困難な状況となっています。

- 鉄道施設の老朽化

時期的に、鉄道施設が老朽化し本格的な補修が必要な時期になっています。コンクリートの落下事故などは、毎週1回ぐらいは耳にします。もともと、経済が成長を続けることを前提に社会インフラが整備されてきたため、今の人口減少社会では維持するのでさえ資金的・人的面で難しくなってきています。

利用者には不便をかける形になるとは思いますが、鉄道の運休を一定期間行い徹底した修繕が必要だと思います。特に、東海道新幹線は、東京オリンピックに間に合わせるため1964(昭和39年)年10月1日に開業しました。既に60年が過ぎるうえに限界に近い高速運転を行っているのでかなり厳しい状況だと思われます。私、個人の意見ですがリニア新幹線開通後に一定期間区間ごとに運転を取りやめて大規模な修繕を行う必要があると思います。

- 国・自治体の援助の不足

第3セクター。公営鉄道を除く鉄道会社は、民間事業者であり本来は得られた収入で運営するのが本来あるべき姿です。しかし、鉄道については社会インフラという面があり維持することに公的機関が関与するのは当然です。受益者である利用者以外にも負担を強いることになりますがある程度の公的資金の支出が必要であると思います。特に、都市部では都市機能がマヒする恐れがあり経済が回らなくなってしまうかもしれんせん。個人的な意見ですが、維持管理部門へは公的資金を投入し監視する体制の構築が必要だと思います。

- マスコミの報道とそれに対する鉄道会社の反応

鉄道分野に限ったことではありませんが、現在では些細なことでも報道がされニュースになっています。昔は車掌が車内放送で謝罪すれば済んでいた話も今ではすぐにニュースとなります。鉄道会社も先に発表しなければSNS等により情報が拡散し収拾がつかない状況になってしまいます。昔であれば、駅でのオーバーラン程度では報道されることはありませんでした。例えば、岡山駅であれば旧10番ホーム(今の4番ホーム)を赤穂線・山陽本線・伯備線が共用していました。赤穂線と伯備線では、停止位置が同じホームでも違っていたのですが運転士が間違って停車することは珍しくありませんでしたが、ニュースになったことは一度もありません。

また、尼崎の脱線事故では車掌に対し列車の遅れについてクレームが入り列車無線で運転手に聞こえていたが原因の一つだと言われています(テレビのニュースで時間がだいぶたっているのでリソースは不明です)。こういった周囲からの圧力も事故の原因の一つだと考えられます。接客業の方は、よくわかると思います。SNSは脅威でしかないのが事実でしょう。表現の自由に反することになりますが、SNSに対しては何らかの対策が必要な時期に来ているのではないでしょうか。

- 鉄道従事者の勤務状態の実態

保線関係の方は、基本的には夜間の仕事になります。人間はそもそも昼間に活動するようにできていますので夜間には能力が低下します。運転手・車掌についても最終列車の乗務後、次の日の始発にも常務という勤務体制がまだ当たり前になっています。

能力が低下する時間帯の作業の上、視界等の制限の中作業を行っています。これは、決して望ましいありません。可能な限り、昼間の作業に変える必要があります。

結局何が言いたいのか

- 多少の不便は受け入れるべき

これからは人口減少により、社会インフラとて維持するのが困難になるでしょう。それにより、サービスの質の低下・金的な負担については、避けることができないと思われます。利用者としてそれを受け入れる覚悟が必要だと思います。

- 現場の人間に対して寛容であること

実際に、現場にいる人間にはかなりのストレスがたまる社会になっています。そういった人に対しての圧力がかかるような行為は控えるべきだと思います。

- 小さい事故でもきちんと対応すること

これは、鉄道事業者側に対してですが「ヒヤリハット」について、きちんと報告させる事、それに対して不利益な扱いをしないことが求められます。

聞いたことがある方も多いと思いますが、「ハインリッヒの法則」というものがあり1件の重大事故があればその裏に29件の軽傷事故、300 件の無傷事故があると言われています。人的被害がなかったとしても事故の原因の究明と対策は必ず行うことが大切です。なにかあってからでは遅いのです。

今回は、昨日の山手線の事故について感想を書かせていただきました。きつい表現なども含まれていると思いますが、これが私の意見です。皆さんもいい機会なので一度考えてみたらよいのではないかと思います。

コメント